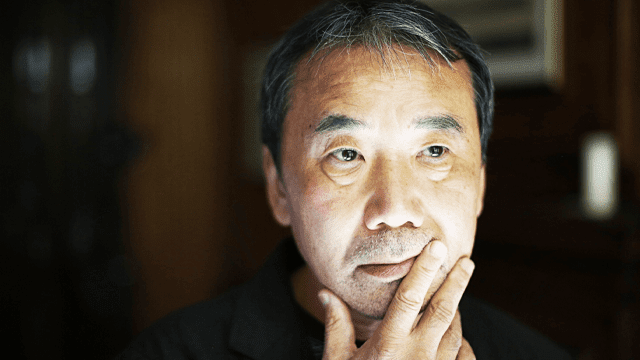

তাঁর অনেক পরিচয় রয়েছে। তিনি শিক্ষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। অবসরে নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান করেন। তিনি উদার অসাম্প্রদায়িক আধুনিক মানবিক যুক্তিবাদী ধারার বুদ্ধিজীবী। বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ প্রশংসনীয়। শিল্প সমালোচক। সমাজ বিশ্লেষক। দেশে বিদেশে সভা সেমিনারে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হন। এবং বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কথাসাহিত্যিক, তিনি সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের কথনশৈলী, ভাষা আর গল্পকাঠামোর নতুনত্ব প্রথাগত গল্প থেকে আলাদা । তাঁর লেখা অনেকটাই অপ্রচলিত ও নিরীক্ষাধর্মী। কেউ কেউ তাঁকে উত্তর আধুনিক লেখক হিসেবে শ্রেণিকরণ করেন। অ্যাকাডেমিক প্রবন্ধ ছাড়াও তিনি বাংলা ও ইংরেজীতে সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্প বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। আশির দশকের শুরু থেকে ‘সংবাদ’ এর সাহিত্য বিভাগে তিনি ‘অলস দিনের হাওয়া’ নামে নিয়মিত কলাম লিখে বিপুল পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। গল্প, উপন্যাস ও নাটক লেখা ছাড়াও তিনি প্রচুর সাহিত্য অনুবাদ করেছেন। এমনকি চিত্রকলার উপরও তাঁর লেখা রয়েছে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের সঙ্গে কুলদা রায়ের তিন বছর আগে ঘণ্টা দুয়েকের মতো আলাপ হয় নিউ ইয়র্কের হিলসাইড এভেনিউএ। সে আলাপের মধ্যে অধিকাংশটাই ছিল তাঁর লেখালেখি নিয়ে, লেখালেখির কলকব্জা বিয়ে। এ প্রসঙ্গে বাংলা ভাষার কয়েকজন লেখকের লেখা নিয়েও আলোচনা হয়। হয় বাংলা সাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্যের বর্তমান ধারার লেখালেখি নিয়ে কথাবার্তা। সময়টা খুবই কম ছিল। তিনি ব্যস্ত ছিলেন। সেজন্য আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা হওয়ার সুযোগ কম ছিল। তবুও এটা একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। এবং লেখক ও মননশীল পাঠকের জন্য অতি প্রয়োজনীয় সাক্ষাৎকার। মূলত সৈয়দ মনজুরুল ইসলামই কথা বলে গেছেন। তাঁকে খুব বেশি প্রশ্ন করার দরকার হয়নি। কুলদা রায় মাঝে মাঝে সূত্রধরের কাজ করেছেন মাত্র।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের মুখোমুখি আলাপটাও তাঁর লেখার মতোই সুগঠিত। অপ্রয়োজনীয় কথা বলেন না। বলে প্রয়োজনীয় উপযুক্ত শব্দ ও বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে। এবং তিনি বক্তব্যে সব সময়ই ইতিবাচক। কারো নিন্দা করতে জানেন না বলেই মনে হয়েছে। সব কিছুরই একটা সদর্থক ব্যাখ্যা তিনি হাজির করেন যা খণ্ডানো কঠিন। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন কুলদা রায়।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের মুখোমুখি আলাপটাও তাঁর লেখার মতোই সুগঠিত। অপ্রয়োজনীয় কথা বলেন না। বলে প্রয়োজনীয় উপযুক্ত শব্দ ও বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে। এবং তিনি বক্তব্যে সব সময়ই ইতিবাচক। কারো নিন্দা করতে জানেন না বলেই মনে হয়েছে। সব কিছুরই একটা সদর্থক ব্যাখ্যা তিনি হাজির করেন যা খণ্ডানো কঠিন। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন কুলদা রায়।

কুলদা রায়:

লেখালেখি কখন থেকে শুরু করলেন?

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম:

অনেক আগে, কলেজে পড়ার সময় থেকে। লেখালেখিকে আমরা মননশীল ও সৃজনশীল এ দুইভাগে ভাগ করে ফেলেছি। আমার মননশীল লেখা আগে -- বিশেষ করে শিল্পকলা বিষয়ে। সৃজনশীল, অর্থাৎ গল্প-উপন্যাস অনেক পরে। ১৯৬৮ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হই। কলাভবন থেকে পাঁচ-সাত মিনিট হেঁটে গেলে আর্ট কলেজ -- যা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ। সেখানে দু-তিন জন শিল্পকলার শিক্ষার্থীর সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। তাদের মধ্যে ছিল মারুফ আহমেদ এবং ইব্রাহীম। একসময় পরিচয় হয় শাহাবুদ্দিনের সঙ্গেও। তাদের সুবাদে আরো কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গে আলাপ হয়। কীভাবে ছবি আঁকতে হয় -- ক্যানভাস প্রাইমিং থেকে ছাপচিত্রের টেকনিক্যাল নানা দিক সম্বন্ধে বেশ হাতে কলমে প্রশিক্ষণও কেমন করে যেন পেয়ে যাই। এরপর মনে হল শিল্পকলা নিয়ে লেখা যায়। তবে তা শুরু করি আরেকটু পরে। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন প্রবল আন্দোলন চলছিল।

কুলদা রায় :

'৬৯ এর দিকে?

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

হ্যাঁ আন্দোলন ওই বছর বেগবান হয়। তবে লেখালেখি '৭১ এর পরে। '৬৯ থেকে নিয়ে যে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল, সেই সময়টাতে দৈনন্দিন পড়াশোনার বাইরে অন্য কিছু নিয়ে ভাবার ফুরসত ছিল না। প্রতিদিনই রাজপথে মিছিল হত। বটতলায় সভা হত। ৭১ এ তো পড়াশোনার চিন্তাটাও মাথা থেকে চলে গিয়েছিল। দেশটাই ছিল সকল চিন্তা আর আবেগের মাঝখানে।

স্বাধীনতার পর শিল্পকলা নিয়ে লেখালেখি শুরু করি। ১৯৭৩ এ একটা গল্পও লিখি, অনুরুদ্ধ হয়ে। তখন বিচিত্রা ছিল খুবই জনপ্রিয় একটি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন। আমার এক বন্ধু ছিল এর প্রদায়ক। তাকে বিচিত্রা সম্পাদক শাহাদাত চৌধুরী গল্প জোগাড় করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। অক্টোবর মাসের একটি সংখ্যায় 'বিশাল মৃত্যু' নামে আমার গল্পটি ছাপা হল। ওটাই আমার পথম গল্প। আমার এক বন্ধুর বাবা ছিলেন মৃত্যুশয্যায়, তাকে দেখতে গিয়ে চোখে পড়ল তিনি শুয়ে শুয়ে সামনের দেয়ালে এক গোল সাদা দাগের দিকে তাকিয়ে আছেন। দাগটা যেখানে, সেখানে এক সময় একটা ঘড়ি ছিল। প্রচণ্ড শব্দ করত বলে সেটি সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। আমার মনে হল তিনি হয়তো গোল সাদা দাগটাকে কখনো চাঁদ ভেবেছেন, কখনও কারো মুখ। এই ভাবনা থেকে গল্পটা লেখা। গল্পটা পড়ে অবশ্য আখতারুজ্জামান ইলিয়াস আমাকে বলেছিলেন, এতে নিরীক্ষাটা বেশি হয়ে গেছে। শুনে আমি দমে গিয়েছিলাম। ইলিয়াস ভাই ছিলেন আমাদের কাছে এক মহীরূপ। মনে হল, গল্পটা তাহলে দাঁড়ায়নি। কিন্তু এটি নিয়ে, বা অন্য কোনো গল্প নিয়ে ভাবার সময় ছিল না। '৭৪-এ শিক্ষকতায় ঢুকেছি ইংরেজি বিভাগে, '৭৫-এর আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলা হল, মুক্তিযুদ্ধকে ভুলিয়ে দেয়ার কাজ শুরু হল। '৭৬-এ আমার পড়াশোনার জন্য বিদেশ যাওয়া। এসবের জন্য গল্প লেখা আর হয়ে উঠল না।

১৯৮১ সালে কানাডা থেকে পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে ফিরে আসার সময় অনেক বইপত্র আর জার্নাল নিয়ে এসেছিলাম। আমার সুপারভাইজার অনেক বই দিয়েছিলেন, সেকেন্ড হ্যান্ড বইয়ের দোকান থেকেও সস্তায় অনেক বই কিনেছিলাম। বেশিরভাগ বিশ্বসাহিত্যের। সেগুলি পড়ে দৈনিক সংবাদ-এ বিশ্বসাহিত্যের ওপর একটা পাক্ষিক কলাম লেখা শুরু করলাম। নাম দিলাম 'অলস দিনের হাওয়া'। কুড়ি বছর কলামটা চলল।

কুলদা রায় :

সৈয়দ শামসুল হকও একটা কলাম লিখতেন দৈনিক সংবাদে -- হৎ কলমের টানে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

'হৎ কলমের টানে' এক সপ্তাহে ছাপা হত, পরের সপ্তাহে আমার 'অলস দিনের হাওয়া' । কলামটি বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল। তার কারণ খুব খেটেখুটে লিখতাম। সেসময় অনেকেরই বই কিনে পড়ার সুযোগ ছিল না, বইয়ের দামও ছিল অনেক বেশি। স্বাধীনতার পরে মানুষের হাতে এতা টাকা কোথায়? গ্রন্থাগারগুলিতেও নতুন বই কেনা হত না পয়সা নেই বলে। আমার লেখা পড়ে অনেক পাঠক হয়তো দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার সুযোগ পেতেন। আমি এমন একটি ভাষা ব্যবহার করতাম যাতে কলামটা পড়ে বিশেষজ্ঞরা ভালো বুঝতে পারবেন, আবার সাধারণ পাঠকরাও আনন্দ পাবেন। এই কলামটি লিখতে গিয়েই আমি আবার প্রবন্ধের দিকে ঝুঁকে গেলাম। তারপর প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছি। আর যেটা হয়, শিক্ষক হিসেবে আমাদেরকে ছাপাও অথবা হারিয়ে যাও (Publish or Perish) বাধ্যবাধকতাটা মানতে হয়। একাডেমিক প্রকাশনা করতে গিয়ে আমার প্রচুর সময় চলে যেত। মননশীল লেখার ব্যাপারে আমার তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না।

১৯৮৯ সালে লেখক আফসান চৌধুরী বিচিন্তা পত্রিকার একটা সংখ্যার জন্য আমার কাছে একটি গল্প চাইলেন। বললেন, তিনি বিচিত্রায় ছাপা আমার গল্প পড়েছেন। কাজেই আমাকে গল্প লিখে দিতেই হবে। দুই মাস সময় নিয়ে শেষ পর্যন্ত একটি গল্প লিখলাম। সেই গল্পটির নাম ছিল 'কঙ্কাল'। গল্পটি পুরনো ঢাকার। আমি প্রথম থেকেই ভেবেছি 'বিশাল মৃত্যু' নামের গল্পটি যেহেতু জানা ঘটনা নিয়ে লেখা, এই গল্পটিও বানিয়ে লিখব না। আমার বেশির ভাগ গল্প জীবন থেকে নেয়া। বাস্তবটা মুক্তোর ভেতরে থাকা বালির মতো, গ্রেন অফ ট্রুথ, যা না থাকলে মুক্তো মুক্তো হয় না।

আমার সবসময়ই জীবন পাঠ করতে ভালো লাগত। যখন গল্প লিখতে শুরু করলাম তখন জীবন পাঠ আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। আমার ছাত্রছাত্রীরা, যারা বাংলাদেশে নানা জায়গা থেকে এসেছে, তারা আমাকে অনেক গল্প বলত। সংবাদ পত্রিকার মফস্সল সাংবাদিকরাও অনেক গল্প বলতেন। সাংবাদিক মোনাজাত উদ্দিন, যিনি মফস্সল সাংবাদিকতায় ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তিনিও আমাকে অনেক গল্প শুনিয়েছেন। একটা গল্প ছিল একটি ছোট ছেলেকে নিয়ে যার মাথার পেছন দিকে চোখের মতো একটা গ্রোথ ছিল। চোখ নয় অবশ্যই, কিন্তু লোকে বলাবলি করা শুরু করল ছেলেটা পেছন দিকে দেখতে পারে। আমি সেই ছেলের খোঁজে রংপুরের সেই গ্রামে পর্যন্ত গিয়েছি। এইভাবে জীবনের বিচিত্র গল্পগুলি আমার মাথায় রাখতাম। কোনটার সঙ্গে কোনটা যে জোড়া লাগবে সেটা তো বলা যায় না। অনেকটা কাঁথার মতো। আমি সেই রকম জোড়া তালি দিয়ে একটি গল্প বানাতাম। ১৯৮৯ সাল থেকেই বলা যায় আমার তৃতীয় ধারার লেখালেখি শুরু হয়। প্রথম ছিল শিল্পকলা, দ্বিতীয় প্রবন্ধ, নিবন্ধ, তৃতীয় মননশীল লেখালেখি। এরপর অনেক পর এসে আমি একটি উপন্যাস লিখি। এভাবে পাঁচটি উপসন্যাসও লেখা হয়ে যায়।

কুলদা রায় :

যোগাযোগের সমস্যা নিয়ে একটি উপন্যাস লিখেছেন...

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

হ্যাঁ, ব্রাত্য রাইসুর সঙ্গে একটি নিরীক্ষামূলক উপন্যাস। ব্রাত্য রাইসু মজার একটি ছেলে, একটু আউলা ধরনের, স্পষ্টবাদী। যা মুখে আসে তাই বলে দেয়, যা আমার খুব প্রিয়। তার স্পষ্টবাদীতার শিকার আমিও হয়েছি। কিন্তু আমি আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করেছি।

তো রাইসু একদিন আমাকে বলল, আপনি এবং আমি -- দু'জনে মিলে একটা উপন্যাস লিখব। বললাম, ভালো। নামটাও দু'জনে মিলেই দিলাম -- যোগাযোগের গভীর সমস্যা নিয়ে কয়েকজন একা একা লোক।

কুলদা রায় :

একদম কবিতার লাইন...

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

হ্যাঁ। প্রচ্ছদটা করল ব্রাত্য রাইসু নিজেই। বাংলাবাজার পত্রিকায় সেটা ছাপা হলো ধারাবাহিকভাবে। পত্রিকাটির এক সময়ে সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। ধারাবাহিকভাবে ছাপা হতে হতে দেখলাম প্রচুর পাঠক এটা পড়ছেন। প্রচুর আলোচনা চলছে। অনেকে আক্রমণ করছেন। তখন যদি ফেসবুক থাকত তবে হয়তো আক্রমণের ঢেউটা আরো প্রবল হত। আক্রমণটা যখন ব্যক্তিগত হয় আমি সেগুলোকে অবহেলা করি। ব্যক্তিগত আক্রোশের অসূয়াকে আমি গ্রহণ করি না। যখন গঠনমূলক কোনো আলোচনা হয় আমি সেগুলো মন দিয়ে পড়ি -- মানি। মজার ব্যাপার, ব্রাত্য এক সপ্তাহে একটা কিস্তি দিলে পরের সপ্তাহে দিতাম আমি, অথচ আমরা কখনও কী লিখব, তা নিয়ে আলোচনা করতাম না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা আস্ত উপন্যাস দাঁড়িয়ে গেল।

কুলদা রায় :

এক সময় তো বারোয়ানি উপন্যাস লেখার চল ছিল। বাংলাদেশে বোধ হয় এই বারোয়ারি লেখার আর কালচারটা নেই।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

আমাদেরটাই ছিল সম্ভবত শেষ।

কুলদা রায় :

আপনার গল্পগুলো লিখেছেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। জানাশোনার মধ্য থেকে। সংবাদপত্র থেকেও আপনি থিম সংগ্রহ করেন। কীভাবে এই অসংখ্য ঘটনা থেকে বেছে নেন আপনার গল্পের বীজকে?

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

এটি একটি রসায়নের ব্যাপার। কখন কোন গল্পটি প্রধান হয়ে দাঁড়াবে এটা বলা মুশকিল। আমি বিশ্বাস করি -- ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। সত্য অনেক সময় গল্প থেকেও অদ্ভূত হয়ে দাঁড়ায়।

অনেক আগে একদিন আমি ট্রেনে যাচ্ছিলাম সিলেট। আখাউড়া স্টেশনে তখন চল্লিশ মিনিটের মতো থামতে হত ইঞ্জিন পরিবর্তনের জন্য। আমি প্লাটফর্মে হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম দুই উদ্বাস্তু মহিলাকে। প্লাটফর্মে জীপনযাপন করেন। এদের একজন বয়স্কা, তিনি ক্রমাগত গালি দিচ্ছে আরেক মহিলাকে, বয়সে তরুণ, সম্ভবত পুত্রবধু। একটু দূরে তার পুত্রবধুও শাশুড়িকে তার মতো করে পাল্টা গালি দিয়ে যাচ্ছে। দেখে বুঝলাম যে দুজনের মধ্যে ভয়ানক বৈরী সম্পর্ক। এই বিষয়গুলো আমাকে আকর্ষণ করে। আমি জানতে চাই কেন মানুষে মানুষে দূরত্ব হয়, কী কারণে হয়, তা কি প্রাকৃতিক, না ঐতিহ্যগত?

আমি হাঁটা থামিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি। সিগারেট খাচ্ছি। তাদের কথাবার্তা শুনছি। একটা ইঞ্জিন কাছে এসে পড়ল। বয়স্কা বসেছিলেন একেবারে লাইনের কাছে। রাগে টলমল করছেন। পুত্রবধুটি হঠাৎ করে টের পেল শাশুড়ি ট্রেনের নিচে পড়ে যেতে পারেন। শাশুড়ি তখনো বলে যাচ্ছেন, তুই মর। পোড়ারমুখী তুই মর। জীবনটা শেষ করে দিচ্ছিস। পুত্রবধুও সমানে তার কথাগুলো বলে চলেছে, যদিও শ্বাশুড়ির শোনার দূরত্বে নয় । মেয়েটি লাফ দিয়ে এসে শ্বাশুড়িকে 'মা' বলে টেনে সরিয়ে নিয়ে এলো।

ওই একটা মুহূর্তে সে মানুষ। মেয়েও না। পুত্রবধুও না। মানুষ। টেনে সামনে নিয়ে এল তাকে। পড়েও যেতে পারতেন বয়স্কা, আমি নিশ্চিত।

কিছুক্ষণ বয়স্কা স্তব্ধ হয়ে রইলেন। পুত্রবধু তাকে টেনে বাঁচিয়ে নিরাপদ স্থানে বসিয়ে অন্যদিকে চলে গেল। তারপর আগের অবস্থায় ফিরে গেল। এক মুহূর্তের মানবিকতাকে অতিক্রম করে গিয়ে আবার পুত্রবধুর অবস্থানে ফিরে গেল। আমি শ্বাশুড়িকে বললাম, এই যে আপনারা দু'জনে ঝগড়াঝাটি করছিলেন, গালিগালাজ করছিলেন দু'জন দু'জনকে, আপনি এখন কী বলবেন? দু'জনেই আমার কথা শুনছিল। বয়স্কা বললেন, 'পোড়ারমুখী, বাঁচাইবোই তো আমারে। আমি ছাড়া তার আর কে আছে!'

শুনলাম তার ছেলেটা মারা গেছে। জগৎ সংসার বলতে পুত্রবধু আর নাতি। 'আমারে না বাঁচাইলে সেতো ভাইসা যায়।' বয়স্কাকে তাহলে মেয়েটি বাঁচিয়েছে নিজের স্বার্থে। কিন্তু তার চোখ থেকে একটা যে আলো বেরুচ্ছে, তা বলে দিচ্ছে -- তিনি প্রচণ্ড অবাক হয়েছেন তাকে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু একটা মুহূর্তের বিহ্বলতা ঝেড়ে ফেলে তিনি আবার শ্বাশুড়ির অবস্থানে ফিরে গেছেন। এই জিনিসটা আমার খুব অদ্ভূত লাগল।

অনেকদিন পরে যখন একটা গল্প লিখছি, শ্বাশুড়ি-পুত্রবধুর গল্পটা সেখানে বসিয়ে দিলাম। আমার মনে হলো এই সময়ের জন্য এই গল্পটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেকগুলো গল্পে, এরকম টুকরো টুকরো নানা গল্প জমা হয়ে যায়, অনেকগুলো কলকব্জা এক সঙ্গে হয়ে চলতে শুরু করে। কেন অথবা কখন তা আমি নিজেও জানি না।

একটা গল্প যখন অবধারিত হয়ে যায়, আমাকে লিখতেই হবে এরকম দাবী নিয়ে সামনে চলে আসে। সে, তার ভাষা, উপমা, তার চরিত্র, চরিত্রদের মধ্যেকার নানা আন্তঃসম্পর্ক -- সব নিয়েই হাজির হয়। কখন কোন গল্পটি প্রধান হয়ে উঠবে তা নিজেও জানি না। যখন লিখতে শুরু করি, একটি গল্প হয়তো বলে, আমাকে লেখো -- আমি এক নম্বর। দেখি সত্যিই সে এক নম্বর। লম্বা গল্প লিখতে গিয়ে দুই নম্বরটি এক নম্বরে হয়ে যায়। আবার তিন নম্বর গল্পটি এসে বলে, আমাকেও নিয়ে নাও। পাঁচ নম্বর গল্পটি হয়তো বলে এই গল্পে আমি যাবো না। আমাকে অন্যদিন অন্য কোন গল্পে নিও। এইভাবে একটা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলে, একটা রসায়ন জাগে।

রসায়ন কথাটি এই জন্য বলছি যে, এক সময়ে রসায়ন বিষয়টা আমি ভালো বুঝতাম। তবে গল্পের রসায়ন যে সব সময় সূত্র মেনে চলে তা নয়। সেই অসূত্রের রসায়নটা হয়তো কোনো গল্পে একটা বিপর্যয় সৃষ্টি করে ফেলে। আবার কোনো সুবিধাজনক অবস্থানেও নিয়ে যেতে পারে গল্পকে। প্রশ্ন হচ্ছে গল্পকার হিসেবে আমি তৈরি কিনা। তৈরি না থাকলে গল্পটি আর লিখি না।

কুলদা রায় :

গল্পে, প্রথমত আখ্যানটি একটা অভিজ্ঞতা থেকে দেখলেন বা অভিজ্ঞতাসমূহ থেকে নির্বাচন করে নিলেন, তারপর আপনি বললেন তার ভাষাটাসহ অন্যান্য অনুষঙ্গগুলো পর্যায়ক্রমে চলে আসে, গল্পটির এই রচনার আগে আপনি কি তার থিম, শৈলী বা চরিত্রগুলো কী রকম হবে -- এগুলো কি গল্প লেখার আগে বিস্তারিতভাবে চিন্তা করে নেন?

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

লেখার আগে আমি অতোটা ভাবি না, তবে কাগজে লেখার আগে কেমন করে জানি করোটির ভেতর লেখা হয়ে যায়। একটা খসড়া এভাবে তৈরি হয়ে যায়। লিখতে গিয়ে সেই খসড়াটিই যে পূর্ণভাবে একেবারে এসে দাঁড়াবে -- তা কিন্তু নয়।

যে গল্পের কাঠামো বা ধারণা নিয়ে আমি শুরু করি, তা সময় ও পরিসরে মূর্ত হওয়ার দাবী নিয়ে আসে। গল্পের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে যাত্রা থাকে তার একটা দাবী থাকে। যেসব চরিত্র থাকে বা যেসব চরিত্র হারিয়ে যায় -- তাদেরও একটা দাবী থাকে। একটা চরিত্রের সঙ্গে আরেকটা চরিত্রের কথপোকথন, তাদের সম্পর্ক, তাদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব -- এসব কিছুরই একটা দাবী থেকে যায়। সেগুলো যাচাই বাছাই করে অগ্রসর হওয়াটা খুব যে সচেতন একটা কাজ তা কিন্তু নয় -- এটা অজান্তেই ঘটতে থাকে। কিন্তু একটু মনোযোগী হতে হয় এ জন্য যে, কাঠামো-চরিত্র-গল্পরেখার খসড়া সবই যখন মনোযোগ দাবী করে বসে, তখন দেখতে হয় সত্যিকার মেধার গল্পটি মনোযোগ পাচ্ছে, না কি অমেধার কোনো গল্প মনোযোগ পাচ্ছে। হিসাবটা মনের মধ্যে রাখতে হয়।

এইসূত্রে আরেকটা বিষয় বলে রাখি, যা আমার গল্প বুঝতে সুবিধা করে দেবে -- আমি নিজেকে গল্প লেখার ঐতিহ্যে স্থাপন করি না। আমার ঐতিহ্য গল্প বলার। খেয়াল করে দেখুন, আমাদের গল্প বলার ঐতিহ্য কয়েক হাজার বছরের। এবং সে গল্প বলাতে কতো মানুষ জড়িত। আমাদের রূপকথার গল্পগুলোর ভেতর দৈবের ঘটনা থাকে, অতিপ্রাকৃতিক বিষয় থাকে। এসবই বলা-গল্পের কল্পনার অংশ।

এর ঐতিহ্য পুরনো। এই ঐতিহ্যে কথক যেভাবে গল্পটি নিয়ে যাবে গল্পটি ঠিক সেভাবেই চলবে।

আমি যে ক'জন গল্পকথকের সংস্পর্শ পেয়েছি, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন এক বয়স্কা হিন্দু বিধবা। তাকে আমরা দিদা বলে ডাকতাম। তিনি স্কুলের কিছু ছেলেমেয়েকে, অর্থাৎ আমাদেরকে মূল্যবান শ্রোতা ভেবে গল্প বলতেন, কিন্তু একই সঙ্গে উলের জামা বুনতেন, নয়তো যাঁতা দিয়ে সুপারি কাটতেন। পান বানাতেন। এক সময় গল্প বন্ধ করে দিতেন। আমরা হৈ হৈ করে উঠতাম। দিদা হেসে বলতেন -- গল্প কখনো হারায় না। আরেকদিন এসে শুনিস। অথবা, একসময় বলতেন, নিজেদের মতো করে গল্প সাজিয়ে নে। আমি গল্প বলতে গিয়ে হয়তো রাজপুত্রকে মেরে ফেলতাম। আমার বন্ধুরা রেগে যেত, কিন্তু দিদা বলতেন, রাজপুত্ররা কি কখনো মারা যায় না? রাজকন্যারা কি মারা যায় না? সবাই সুখে শান্তিতে জীবনপাত করতেই থাকে?

দিদার গল্পে, গল্প বলার ঢং-এ প্রতিফলিত হত কথ্যসাহিত্যের ঐতিহ্য। দক্ষিণ আমেরিকার সাহিত্যিকরা কথা সাহিত্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। লিখিত সাহিত্য হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ের, ছাপাখানা পরবর্তী সময়ের। লেখা যখন ছাপা হতে শুরু হল, মুদ্রিত অক্ষরের, ছাপানো শব্দের শাসনে চলে গেল গল্পের কাঠামো। অক্ষরের একটা গ্রাফিক্স আছে তার একটা দাবী থাকে। সুন্দর করে চিন্তা সাজানোর, ফর্ম নিয়ে নিরীক্ষার একটা দাবী থাকে। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলোতে কথ্যসাহিত্যের আমেজ আছে -- 'পোস্টমাস্টার'-এর মতো, 'কাবুলিওয়ালা'র মতো গল্পে তিনি গল্প বলছেন কথক হিসেবে, পাঠকের সঙ্গে দূরত্বটা নেই, বরং সম্পর্কের একটা তাৎক্ষণিক প্রভাব আছে। তিনি সচেতন পাঠকের অংশগ্রহণ নিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস আমার প্রিয়। আমার মনে হয় -- বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত সাহিত্যের আধুনিক প্রতিনিধি। এই ধারাটিই প্রবল। রবীন্দ্রনাথকে আমরা দুই দিকেই ফেলতে পারি। একটা অংশে তিনি কথ্য ঐতিহ্যের অনুসারী। আরেকদিকে লিখিত ঐতিহ্যের।

২য় সেশন

কুলদা রায় :

আপনি বললেন আপনি গল্প লেখার চেয়ে গল্প বলাকেই পছন্দ করেন বেশি। সেটা বলতে গিয়ে দেখা গেল আমাদের দেশের কথকতার ভঙ্গিটা, যা আপনি উদাহরণ দিয়ে বললেন যে এটা আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকার যাদুবাস্তববাদী গল্পশৈলী।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

জাদুবাস্তবতার বিষয়টা এভাবে বলা যায় যে, অতিপ্রাকৃতিক, অসম্ভব এবং অযুক্তির ঘটনাগুলি জীবনযাত্রার এক স্বাভাবিক অংশ বা প্রকাশ হিসাবে যখন দেখা দেয়, আমরা যখন বিচলিত না হয়ে বরং অবাস্তবের জাদুতেই আস্থা স্থাপন করি, তখন বাস্তব-অবাস্তবের সীমা রেখাটি আর থাকে না। এই প্রাত্যহিকতার একটি মাত্রা হিসেবে -- একটি অদৃশ্য, কিন্তু উপস্থিত মাত্রা হিসেবে প্রতিভাত হয়। আমরা যে রূপকথায় দেখি, ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমি কথা বলে, অতিপ্রাকৃতিক অনেক ঘটনাই ঘটে, সিন্ডারেলা গল্পে ইঁদুর হয়ে যায় কোচ চালক, সেগুলো তো জীবনে কখনোই সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা এসবে বিশ্বাস করি, এগুলোকে দূরে সরিয়ে দেই না। কারণ অবাস্তব হলেও বাস্তবের ভেতরে তারা একটা স্থান করে নেয়। অনেক সময় জাদুবাস্তবতা সামাজিক-রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাও ধারণ করে। আমাদের কল্পনা জাগায়। কল্পনায় সবাই রাজপুত্র, ঘোড়ায় চালিয়ে আকাশ দিয়ে ওড়ে। তাই তো হয়।

সেজন্য, জাদুবাস্তবতা আমাদের কথ্যসাহিত্যের একটা বড় উপাদান। দক্ষিণ আমেরিকা একে এক ধরণের কপিরাইটের মতো করে নিয়েছে। সে জন্য হয়তো আমরা ভাবি যে জাদুবাস্তবতা ওদেরই ঐতিহ্য। কিন্তু জাদুবাস্তবতার উপাদান আমাদের কথাসাহিত্যে সব সময়েই আছে। আমি যখন আমার গল্পে জাদুবাস্তবতা ব্যবহার করেছি, দেখেছি পাঠক অবাস্তব বলে তা ফেলে দেয়নি। বরং গ্রহণ করেছে। গল্পের পরিসরে অবাস্তব বাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। জাদুবাস্তবতার অবাস্তব জীবনে বিশ্বাস স্থাপনে সাহায্য করে। এক রাজপুত্র পঞ্চাশ জন শত্রুকে বধ করে। বাস্তবে কি তা সম্ভব? সম্ভব নয়।

এই অসম্ভবটাকে আমরা মেনে নিচ্ছি কেন? কারণ আমাদের মনের ভেতরে যে ক্রোধ থাকে তার উপশম আমরা জাদুবাস্তবতার অসম্ভবে পাই। আমাদের বিপন্নতাকে, আমাদের আনন্দকে, তা বাঙময় করে। কথ্যসাহিত্য মানে মুখে মুখে বলা গল্পে কথকের সঙ্গে শ্রোতার দূরত্বটা আর থাকে না।

আমি যখন লিখি আমি জানি না কার জন্য লিখছি। তিনি কোন শ্রেণির পাঠক, তার শিক্ষার কি অবস্থা তাও জানি না। সেজন্য পাঠকের সঙ্গে লেখকের একটা দূরত্ব থেকে যায়। একজন সর্বজ্ঞ বর্ণনাকারীর বা প্রথম পুরুষের মুখে গল্পটি দিয়ে লেখক নিজে অনুপস্থিত থেকে যান। আধুনিক সাহিত্যে এই ধারাটি সতেজ, যেহেতু এতে চিন্তা, দর্শন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সবসময় সক্রিয় থাকে, মাপজোঁক, কাঠামো ও শৈলীচিন্তা চলতে থাকে। লিখিত সাহিত্যের যারা ভাল চর্চাকারী তারা এই ঐতিহ্যকে একটা চূড়ায় নিয়ে গেছেন। উত্তরাধুনিক সাহিত্য এই ঐতিহ্যকে নতুন করে দেখছে, প্রশ্ন করছে, উত্তরাধুনিক সাহিত্য ঊণ বলে বিবেচিত কথ্যসাহিত্যকে আবার মূল্যায়ন করছে, ব্যবহার করছে।

কিন্তু কথ্যসাহিত্যের উপাদান গ্রহণ করেও একজন আধুনিক হতে পারেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ। যেমন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। ওয়ালীউল্লাহ্কে আমরা আধুনিক সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট চর্চাকারী হিসেবে দেখি। তিনি আধুনিক নিঃসন্দেহে। কিন্তু তাঁর আধুনিকতার ভেতরে জনজীবনের প্রতিফলন যেভাবে ঘটেছে, গ্রামের বাস্তবতাকে নিয়ে, জীবনকে নিয়ে, মানুষকে নিয়ে যা কিছুই তিনি লিখেছেন -- সেখানে কথ্যসাহিত্যের উপাদান আছে। শুধুমাত্র আধুনিক সাহিত্যের কলকব্জা ব্যবহার করে তিনি এত সফল হতে পারতেন না। এটি আমার নিজস্ব ধারণা।

আমি যখন লেখক থেকে কথকের ঐতিহ্যে আস্থা রাখলাম আমার অন্য একটা সত্তা গুরুত্ব পেলো, অন্য একটা ধারায় গল্প বলার মাত্রাটা পরিস্ফূট হলো। সেখানে যদি মানুষের অংশগ্রহণটা স্বতঃস্ফূর্ত হয়, আমার গল্পের বিষয় যদি মানুষ গ্রহণ করতে পারে, একই সঙ্গে আমার শিল্পের বিষয়টি নিশ্চিত হয়, তাহলে একে শক্তিশালী একটা লেখনধারা বলে মনে করা যেতেই পারে। সেই ধারার আমি চর্চা করছি।

প্রথম থেকেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি দূরের কোনো পাঠককে লক্ষ করে লিখব না। আমার গল্পগুলো এতোই জীবন থেকে নেয়া যে সেগুলো মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার প্রয়োজন। এ জীবনে অনেক কষ্ট, অনেক বিপন্নতা আছে, আবার অনেক আনন্দের, অর্জনের বিষয়ও আছে। এই সবগুলো বিষয় আমাকে ভাগ করে নিতে হবে। আমার পাঠক যদি আমার সঙ্গে থাকে তাহলে একসময় আমার গল্পে সে ঢুকে যেতে পারে। একটা মালিকানাটা দাবী করতে পারে। তাহলে লেখক হিসেবে আমার পরিশ্রম সফল হয়।

আমি সহজ ভাষায় লিখি যাতে জীবনের প্রতিচ্ছবিটা সহজে ধরা পড়ে। তাই বলে আমার গদ্য শ্রীহীন নয়, অন্তত তাই আমার বিশ্বাস। আমার গদ্যের ভাষার ভেতরে আমি একটা সৌন্দর্য আনার চেষ্টা করি। সেই সৌন্দর্য আমি কোথায় পেয়েছি? পেয়েছি -- বিখ্যাত যারা লিখেছেন, লিখছেন, তাদের লেখা থেকে। দু-এক গল্পকথকের বয়ানে। রবীন্দ্রনাথের এবং গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের লেখাতে।

গার্সিয়া মার্কেজের কথাই ধরা যাক, তাঁর মূল গল্পের স্বাদ পাওয়ার জন্য স্প্যানিশ ভাষায় কিছুটা তালিম নিয়েছি। একবার নিউইয়র্কের ফ্লাশিং-এ কিছুদিন ছিলাম। একটা ক্যাফেতে বসে পরিচিত দুই লাতিনোর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখলাম, তারা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে তাতে একটা উত্তাপ আছে -- যে-উত্তাপটা আমি গার্সিয়া মার্কেজের গল্পে পাই। ওদেরকে জিজ্ঞেস করে বুঝেছি এটি গার্সিয়া মার্কেজেরও মুখের ভাষা। ভার্গোস ইয়োসার একটি বইয়ের নাম হলো 'দ্য স্টোরিটেলার', যেখানে তিনি নৃতত্ত্বসহ অনেক কিছু নিয়েই লিখেছেন, কিন্তু বর্ণনার ভঙ্গিটা একজন কথকের। এজন্য তাদের লেখা পড়লে মনে গভীর দাগ কাটে।

রবীন্দ্রনাথের অনেক ছোট গল্পের মধ্যে কথ্য ভাষার চলটা আছে। এই লেখনরীতিটাই আমি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। কতোখানি সফল হয়েছি পাঠকই বলতে পারেন। আরো একটা কথা। একজন লেখক হিসেবে আমি খেলোয়াড় ও রেফারি দু'টোই। যখন খেলোয়াড়ের ভূমিকায় তখন খেলোয়াড়, যখন রেফারির ভূমিকায় তখন রেফারি। আবার দর্শকও আমি।

কুলদা রায় :

এটা আপনার নিজের জন্যই লেখা। নিজের সঙ্গেই কথা বলা --

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

হ্যাঁ, নিজের সঙ্গে একটা কথোপকথনের মতো।

কুলদা রায় :

আপনি গল্পের মধ্যে এক ধরনের ফ্যান্টাসি বা জাদুবাস্তবতা নিয়ে আসেন। প্রতিটা গল্পের মধ্যেই আছে। এটা বাংলাদেশে আর কোনো কথাসাহিত্যিক ব্যবহার করেন না। শহীদুল জহির কিছু করেছেন। তবে পুরোটা আমি বলবো না। তিনি মূলত ভাষার খেলাটাই করেন। তাঁর মধ্যে পুনরাবৃত্তি ঘটে। একই ঘটনা বারবার বারবার করে বলেছেন। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে সেটা হয় না। আপনি একটা নিটোল গল্পই বলছেন। একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিখুঁতভাবে চূড়ান্ত একটা পূর্ণ গল্প বলে যাচ্ছেন পুনরাবৃত্তি ছাড়া। আপনি এই ব্যাপারটা কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন আপনার বেলায়।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

শহীদুল জহির আমার প্রিয় একজন গল্পকার। তার গল্পে অপ্রকৃত এবং অতিপ্রাকৃতিক বিষয় আছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র মতো তিনিও চেতনা প্রবাহ পদ্ধতির ব্যবহার করেছেন, যেখানে বিমূর্ততা একটি অনুষঙ্গ। তিনি বোধকে বাস্তব-অবাস্তবের ধাঁধা আর সময়ের বিভ্রমে ফেলে একটা পথ খুঁজে নিতে দেন, সেজন্য ভাষার প্রতি তিনি যত্নশীল। শহীদুল জহির লিখেছেন কিছুটা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ধারায়। দু'জনই বড় শিল্পী ও স্রষ্টা। সেজন্য তিনি ভাষার পেছনে অনেক সময় এবং অভিনিবেশ দিয়েছেন। তাঁর ভাষাটা ঘনবদ্ধ কিন্তু তা জীবনকে ছুঁয়ে যায়। এবং যেহেতু যে জীবনটাকে তিনি প্রকাশ করেছেন, সে জীবনের মধ্যে পুনরাবৃত্তি আছে। তবে তাঁর জীবন দৃষ্টি ছিল প্রখর।

আমি জীবনকে দেখি একেবারে ভেতর থেকে, মানুষকে দেখি তার সত্তার সব শর্ত মেনে, প্রাত্যহিকতার সমগ্রতায়, যেখানে প্রতিটি মুহূর্তের উদ্ভাস হয় ভিন্নতা নিয়ে, আমার ভাষায় অকারণ জটিলতা নেই, যেহেতু নিরীক্ষাধর্মী, প্রকাশসচেতন, লেখককেন্দ্রিক লিখিত সাহিত্যের পরিবর্তে বলার ঐহিত্যে আমার আস্থা বেশি।

কুলদা রায় :

যেমন শহীদুল জহিরের গল্প বা উপন্যাস পড়তে পড়তে একটা শ্বাসরোধী একটা ব্যাপার ঘটে। সেখানে শ্বাস নেওয়ার সুযোগ থাকে না। পাঠকের কিছু করার থাকে না।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

তিনি পাঠককে গল্পের ভেতরে ঢুকিয়ে গল্প বলেন না। তিনি তাঁর গল্পে পাঠককে একটা জায়গা দিয়ে তাঁর সহযাত্রী হতে বলেন না। বরং একটা বায়োস্কোপের মত অনেক ছবি তাকে দেখান, যার কিছু প্রকৃত, কিছু অপ্রকৃত। সেগুলো দেখতে দেখতে তার একটা ঘোর লাগে। রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা থাকে, গল্পের মোড় ফেরা বা সম্মুখ যাত্রা নিয়ে। এ ছিল, আমার মতে তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত স্টাইল।

আমি জীবনকে ধরার চেষ্টা করি জীবনেরই শর্তে। জীবনের মুহূর্তগুলোকে আমি গুরুত্ব দিই। কিন্তু একটা মুহূর্ত যখন আরেকটা মুহূর্তে বিলীন হয়ে যায়, যে-বিভ্রমটা তৈরি হয়, পাঠকের সঙ্গে আমারও -- লেখকেরও- তৈরি হয়। তাতে পাঠক আমার সহযাত্রী হয়। পাঠক নিঃশ্বাস ফেলার এবং নিজের জীবনের সঙ্গে গল্পের জীবনের সঙ্গে মেলাবার সুযোগ পায়। গল্পটি তাই পাঠক তার নিজের জীবনের নিক্তিতে সাজাতে পারেন।

কুলদা রায় :

আপনার গল্প যখন পড়ছি তখন কিছুক্ষণ পর পর আমি গল্পের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পরপর শ্বাস ফেলার সুযোগ পাচ্ছি। সেখানে গল্প থেকে বেরিয়ে এসে চিন্তা করার সুযোগ পাচ্ছি। সেই সুযোগটা আপনি দিচ্ছেন পাঠক হিসেবে আমাকে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

গল্পের কথকের সঙ্গে আপনি তর্কও করতে পারেন, তাকে অস্বীকারও করতে পারেন। গল্প থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন।

আমি পাঠকের কল্পনাটা জাগাতে চাই, গল্পের শেষে সমাপ্তি-অসমাপ্তির একটা ঈঙ্গিত দেই...

কুলদা রায় :

গল্পটিকে ওপেন এন্ডেড করে রাখছেন...

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

হ্যাঁ। ওপেন এন্ডেড করে রাখছি পাঠকের জন্যই। যেন ওইদিকে এগুলে পাঠক একটা সমাধান পেতে পারেন। আমার গল্পগুলো এজন্য আমি তামাম শোধ-এর পর্যায়ে নিয়ে যাই না। খুব ভালো গল্প না হলে সমাপ্তির চ্যালেঞ্জটা থেকেই যায়।

কুলদা রায় :

আপনি ঢাকায় এসে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছেন, একই সময় সম্ভবত হুমায়ূন আহমেদও এলেন লেখালেখিতে। আমি তাঁর যতগুলো লেখা পড়েছি, এবং আপনার যতগুলো লেখা পড়েছি -- আপনার ছোট গল্প ও প্রবন্ধ পড়েছি, উপন্যাস পড়ার আমি সুযোগ পাইনি -- সেক্ষেত্রে হুমায়ূন আহমেদ একটা ব্যাপক ধরনের পাঠক শ্রেণির কাছে চলে গেলেন -- পাঠকপ্রিয়তার মধ্যে চলে গেলেন। পাঠকের মতো করে লিখেছেন। আপনার গল্পের যে নির্মাণ শৈলী, আমার ধারণা, গল্পের যে বিষয়, গল্পের ওপর আপনার যে অসামান্য নিয়ন্ত্রণ, ততে মনে হয় -- আপনার ক্ষেত্রেও হুমায়ূন আহমেদের মতো জনপ্রিয়তা অর্জনের সুযোগ ছিল। সেই সুযোগটা আপনি কেনো নিলেন না বা কেনো পেলেন না? আমি দুঃখিত যে এই প্রশ্নটা আমাকে করতে হচ্ছে বলে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

না। আমি কখনো ভাবিনি যে, হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে আমার কোনো তুলনা হতে পারে। আমি আমার মতো করে লিখি, আমার সঙ্গে অন্য কারো মিল আছে বলে মনে করি না। এই স্বাতন্ত্র্যটা আমাকে আনন্দ দেয়। এটুকু। কত বই বিক্রি হল, এ নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই। লিখিও কম। পাঁচশ কপি বিক্রি হলেই অবাক হই। হুমায়ূন আহমেদকে আমি খুবই পছন্দ করি। তার গল্পের এক আদি পাঠক আমি।

কুলদা রায় :

তাকে নিয়ে আপনি আর্টিকেলও লিখেছেন ।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

তিন-চারটি লিখেছি। আমি মনে করি এই মানুষটি তরুণদের হৃদয়ের ভেতরে চলে গেছেন। গল্পের মধ্য দিয়ে, অন্য কোনো রাস্তা দিয়ে নয়। তার মানে তার সেই গল্পের বিশাল একটা শক্তি আছে। উনিও গল্প কথকের ঐতিহ্যটা ধরে রেখেছেন। তিনি নাগরিক হিসেবে নিজেকে কখনো প্রকাশ করেননি। হুমায়ূন যেন কোনো গ্রাম থেকে এসে শহরে আশ্রয় নিয়েছেন, একজন এরকম বিপন্ন, আত্মভোলা মানুষের দৃষ্টকোণ থেকে লেখা শুরু করেছেন। তার হিমু চরিত্রটির মধ্যে প্রত্যেকেই নিজেকে খুঁজে পায় বলে হিমু বিষয়ক গল্প উপন্যাস এতো বেশি জনপ্রিয় হয়েছে। তাঁর যখন একটা পাঠক শ্রেণি দাঁড়িয়ে গেল, তাদের দাবীটা তাঁকে মানতে হয়েছে। অনেক গল্প পুনরাবৃত্তি হয়েছে। তার মানে তাঁর গল্প বলার ক্ষমতা কমেছে -- তা কিন্তু নয়।

কুলদা রায় :

তাঁর উপন্যাসের চেয়ে তাঁর ছোট গল্পই আমার কাছে বেশি শক্তিশালী মনে হয়েছে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

আমি মনে করি হুমায়ূন আহমেদের ছোট গল্প বাংলা সাহিত্যের এক চিরস্থায়ী সম্পদ। ছোট গল্পের বাইরে তাঁর যেসব উপন্যাস বিখ্যাত হয়েছে -- নন্দিত নরক বা বাদশাহ নামদার-এর মতো, সেগুলোতেও ছোট গল্পের আমেজটা আছে।

কুলদা রায় :

আমার মনে হয় তাঁর উপন্যাসগুলোও আসলে সম্প্রসারিত ছোট গল্পই।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

একদিক থেকে দেখলে তাই। বড় কোনো উপন্যাস তিনি যখন লিখেছেন, সেটা উপন্যাস হিসেবে টেনে নিতে কোনো কোনো সময় তাঁর সমস্যা হয়েছে -- এটা আমি দেখেছি। কিন্তু নি:সন্দেহে বলা যায়, হুমায়ূন আহমেদ জানতেন গল্প কীভাবে লিখতে হয়। তাঁর সবচেয়ে বড় সফলতা হলো তরুণদের মন জয় করে নেয়াটা; যে বয়সটা দেখার সময়, বয়সের কাছে আত্মসমর্পনের, সেই বয়সের তরুণদের হাতে তিনি তাঁর বই তুলে দিলেন। এই শক্তিটা কতজনের আছে?

গল্প লেখাটা অনেকদিন আমার চিন্তার মধ্যে ছিল। এখন লিখি, কিন্তু বছরে পাঁচটার মতো। সেজন্য আমার পাঠকের সংখ্যা কম।

আমার গল্প অনেকে পছন্দ করেন, অনেকে করেন না। আমি তা নিয়ে ভাবি না। সবাই পছন্দ করলে বরং আমার জন্য বিপদ হতো। অনেক লিখতে হত। কম লিখে বরং আমি পড়ার ও শেখার সুযোগটা পাচ্ছি।

আমার কোনো নির্দিষ্ট পাঠক মহল, যাকে বলে টার্গেট অডিয়েন্স থাকবে, সেরকম আমি কখনোই ভাবিনি।

আমি নিজেও প্রচার পছন্দ করি না। বইমেলাতে আমি কমই যাই। যদি কখনো কোনো পাঠক আমার কোনো বইতে স্বাক্ষর নিতে চান, আমি বিব্রত বোধ করি। স্বাক্ষর দেওয়ার মতো উপযুক্ত লেখক আমি হতে পারিনি। আমাকে যখন কেউ জিজ্ঞেস করে -- আপনাকে কীভাবে পরিচয় করাবো, আমি বলি প্রথমে বলুন, আমি একজন শিক্ষক। তারপর সময় বা জায়গা থাকলে বলতে পারেন কথাসাহিত্যিক। শিক্ষকতাকে আমি উচ্চ মূল্য দিই। গল্পে আমি যেটুকু বিনিয়োগ করেছি তা আমার জানা শোনার জগৎ থেকে কথা ও কাহিনী দিয়ে। গল্পের ভাষাটাকে আমি একটু ভিন্ন মাত্রা দিতে চেয়েছি যাতে কেউ পড়েই যেন বরতে পারেন এখানে আমার স্বাক্ষরটা আছে। আমার চরিত্রগুলোর মালিকানা যেন পাঠকরা নিতে পারেন, ওইসব চরিত্রের ভেতর নিজেদের আবিস্কার করতে পারেন। কারণ গল্প তো জীবনেরই, যতই অবাস্তব হোক কোনো কোনোটির মাত্রা। এজন্য দশজন পাঠক আমার গল্প পড়লে আমার মনে হয়, বড় কিছু পাওয়া হয়ে গেছে।

কুলদা রায় :

হুমায়ূন আহমেদের লেখার মধ্যে একটা ম্যানারিজম ছিল আমরা লক্ষ্য করি, যেমন উনি অসংখ্য সংলাপনির্ভর গল্প লিখতেন। সংলাপের মধ্যে 'সেলামালেকুম', পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা -- এ ধরনের অনেক ব্যক্তিগত বিষয়গুলো আছে। একই ধরনের বাক্যের পুনরাবৃত্তি আছে। এবং একটু চেষ্টা করলেই ওনার মতো করে অনেকেই লেখা শুরু করতেন পারবেন, অনেকে...

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

অনেকেই করেছে এবং বিফলও হয়েছে।

কুলদা রায় :

এটা তো ব্যাপার যে, বড় জাদুকরকে হুবহু অনুসরণ করতে গেলে বিপদে পড়তে হবে। বড় জাদুকরের কাছ থেকে নিজের মতো করে জাদুকে ব্যবহার করতে হবে। নিজস্বতা থাকতে হবে। কিন্তু হুবহু অনুসরণ করলে সেটা হয় না।

আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করি যে, আপনি খুব পরিমিত সংলাপ ব্যবহার করেন। অনেক ক্ষেত্রেই আপনি বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতেই এগিয়ে যান, আখ্যান বর্ণনার মধ্যে চলে যান যা আমরা গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের মধ্যে দেখতে পাই। মার্কেজ খুব বেশি সংলাপ ব্যবহার করেননি।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

কথ্যসাহিত্যে সংলাপ নেই। যেটুকু সংলাপ, যিনি বলছেন তারই ভাষ্য অনুযায়ী তৈরি হয়। আমাদের সেই দিদা বলতেন, আমরার ওউ রাজপুত্র আইয়া কইলো, আচ্ছা অখন আমি কিতা করমু। তো রাজায় কইলা... তারপর শুরু করলেন তার নিজের বর্ণনা। সংলাপটা হলো এই গল্পের ক্ষুদ্র একটা অংশ। গল্পকে তা শাসন করে না। গল্পের ন্যারেশনটা হলো প্রধান। এই ন্যারেশনের মধ্যে অনেক গল্প, অনেক গলা -- কণ্ঠ -- একসঙ্গে যুক্ত হয়।

কুলদা রায় :

এই জন্যেই কি আপনার গল্পে কথকের ক্ষেত্রে 'আমরা' শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয়? যেমন আপনার গল্পে কথক হঠাৎ করে বলে, 'আমরা এটা দেখতে পেয়েছি'। তার মানে আপনার এই 'আমরা' নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি নয়। এই আমরা...

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

এর একটি ব্যাখ্যা হল : আমি কথক, আমার কথার ভেতর অন্য কথকও আছেন। এটি একটি ধারার যেহেতু, সেখানে অনেকেরই তো অংশগ্রহণ। দিদা বলতেন, 'তোরা তো আমরারে একটা গল্প কইতে কইলে' -- শুনে আমি অবাক হতাম -- দিদা কোনো আমরারে (আমাদেরকে) বলছেন? তিনি বলতেন, আমরা সবাই মিলেই তো এই গল্প বলছি। তাই না? এখন বুঝি কেন তিনি 'আমরারে' শব্দটি ব্যবহার করতেন। এতে এক ধরনের স্বস্তি থাকে যে এটি আমার একার গল্প নয়। এটি আমাদের অনেকের গল্প। এ গল্পটা জীবন থেকে নেয়া। আমরা যেভাবে সাজাচ্ছি সেভাবে গল্পটি তৈরি হচ্ছে। কথ্যঐতিহ্যে একটি গল্প একজনের ব্যক্তিগত অবদান নয়। ইটস এ কালেকটিভ এফোর্ট। এই ঐতিহ্যের ধারাটি একটি সমবেত প্রচেষ্টা -- সবাই মিলে তৈরি করেছে। সেই অর্থে 'আমরা'।

তাছাড়া, গৌরবে বহুবচনের বিষয়টাও এতে আছে। গল্পকার হিসেবে নিজেকে একজন রাজার মতো মনে হয় -- যিনি বলেন, আমাদের এই রাজত্বে আমাদের আইন চলবে। একজন লেখক রাজা থেকে কম কীসের! সেই রাজা যদি প্রজাকে সামলে চলেন -- অর্থাৎ গল্পকার তার পাঠকদের সঙ্গে করে গল্পটা তৈরি করেন, পাঠকরাও তো তার অংশ হয়ে যায়। কাজেই সেই 'আমরা' মানে সেই পাঠকরাও।

‘আমি'ও অবশ্য থাকি আমার গল্পে, যখন আমি 'একা একজন' মানুষ, হয়তো বিপন্ন, হয়তো বিস্মিত অথবা সহিংসতা- বীভৎসতায় ক্রুদ্ধ।

বীভৎসতার গল্প আমি অনেক লিখেছি। অনেকে আমাকে বলেছেন, 'আপনার গল্পে প্রচুর সহিংসতা আছে'। জীবনে কোথায় সহিংসতা নেই? একটা পরিবারের ভেতরেই তো কত ধরনের সহিংসতা। সহিংসতা সবসময় প্রকাশ্য নয় -- অনেক মানুষের চিন্তার ভেতরে সহিংসতা আছে। ওই যে শুরুতে গ্রামের শ্বাশুড়ি-পুত্রবধুর গল্পটি বলেছিলাম, দেখুন কত সহিংসতা এক একজন চরিত্রে ধারণ করে জীবন চালিয়ে যাচ্ছে। কত সহিংসতা একজন স্থানীয় রাজনীতিবিদের কথায় কাজে। কত সহিংসতা একজন মানুষের থাকলে সে পাঁচ বছরের একটি শিশুকে ধর্ষণ করে। এতো সহিংসতার ভেতর থেকে আমি যদি সহিংসতা-বিরোধী একটি কল্পনাকেও জাগাতে পারি, মন্দ কি? কিন্তু এরকম গল্পে 'আমরা' খুব কমই গল্প বলে একজন বিপন্ন গল্পকার হিসেবে সমাজের বিচ্যুতি দেখে যে কষ্ট হয় তার ভারটা 'আমি'ও বহন করে। গল্পের দায়িত্ব নেয়। কল্পনাটা অবারিত হলে 'আমরা'। মুক্তিযুদ্ধের গল্পগুলোতে 'আমরা' অনেক বেশি সক্রিয়।

কুলদা রায় :

যেহেতু সেটা একটা সমষ্টিগত যুদ্ধ ছিল।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

যুদ্ধটা ছিল সকলের।

কুলদা রায় :

হুমায়ূন আহমেদ প্রসঙ্গে বলেছিলাম যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু কিছু আঞ্চলিক বাক্য ব্যবহার করেছেন। মানুষ যেটা অনুসরণ করে সেটা উনি করেছেন। আবার আমরা দেখি যে, ব্রাত্য রাইসু এবং তার অনুসারী কিছু লোকজন -- এমন কি আনিসুল হক -- তার নাটকে, ঢাকার এক ধরনের আঞ্চলিক শব্দ, বাক্য ব্যবহার করেছেন। এক ধরনের উচ্চারণ অনুসরণ করেন। এবং তারা বলেন যে, যেহেতু বাংলাদেশ আলাদা একটা রাষ্ট্র, ফলে আমাদের ভাষাও পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে আলাদা করে ফেলতে হবে। ক্যালকেশিয়ান ভাষায় আমরা কেনো লিখব? আমরা যে উচ্চারণে কথা বলি, যে কথ্য ভঙ্গি ব্যবহার করি, সে ধরনের ভাষাই আমরা ব্যবহার করবো। আপনার গল্পে আপনি প্রমিত অলঙ্কারিক শব্দ ব্যবহার করেন না। অলঙ্কারিক বাক্য ব্যবহার করেন না। খুব সুষমামণ্ডিত যোগাযোগের ভাষা আপনি ব্যবহার করেন। ওদের মতো করে আঞ্চলিক সংলাপ ব্যবহার করেন না। আপনি আপনার একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করেন যেটা সার্বজনীন, বাংলা ভাষাভাষী যে কোনো মানুষই বুঝতে পারেন। আপনি কোলকাতা থেকে আলাদা করা -- ঢাকাই আঞ্চলিক ভাষায় লেখার পথে গেলেন না কেনো?

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

আমি মনে করি আমাদের গল্প বলার মূলধারার ভাষা একটিই, যা স্থানকালের উর্দ্ধে। এবং সেটি একদিকে স্থানিক, অন্যদিকে সেই ভাষাটা সবাই বোঝে। তা না হলে কথ্যসাহিত্যের ধারা কবেই শুকিয়ে যেত। দিদা যে ভাষায় কথা বলতেন, সেটা না বোঝার কোনো কারণ ছিল না। কোনো গ্রামের লোক যখন গল্প শোনেন, তাদের ভাষায় সবাই তা বোঝেন। ওদের জন্য সেটাই প্রমিত ভাষা। কিন্তু আমি যেহেতু জানি রংপুরের, খুলনার বা সিলেটের মানুষ -- সবাই আমার পাঠক, এই নানান জায়গার মানুষকে নিয়ে আমি গল্প বলব, আমি তো আর সিলেটের ভাষায় তা বলতে পারি না। কিন্তু একটা প্রমিত, অর্থাৎ এদের সবার চর্চাক্রমে যে ভাষাটিকে জীবন্তভাবে বহুদিন ধরে ব্যবহার করা হয়েছে, তা যদি সর্বজনবোধ্য হয়ে ওঠে, তাহলে তা ব্যবহার করতে অসুবিধাটা কোথায়? তবে, এই প্রসঙ্গে বলে নেয়া ভালো, গল্প যখন মুদ্রিত হয়, বইয়ে জায়গা পায়, তখন এর অডিয়েন্স তো পড়ালেখা জানা মানুষ। এরাও যখন সবাই আমার ভাষাটি সহজে বুঝতে পারেন, ভাষার কারুকাজে, এর গোপন কুঠুরি অথবা চোরা স্রোতে হারিয়ে বিপন্ন না হয়ে, তাহলে সেটিই তো প্রমিত। আমি জানি না কেনো কোলকাতার ভাষার সঙ্গে এর তুলনা চালাতে হবে। আমি যখন লিখি কোলকাতা কখনও আমার মাথায় থাকে না, কিন্তু কোলকাতার কোনো পাঠকতো বলেননি, তিনি আমার ভাষা বোঝেননি, বা এটি ক্যালকাশিয়ান প্রমিত।

এটা ঠিক, সাতচল্লিশের পর থেকে কোলকাতার সঙ্গে আমাদের আদানপ্রদান কমে গিয়েছে। একাত্তর সালে দূরত্বটা অনেকটা ঘুচেছিল, তবে দিন পাল্টেছে। তারপরও, দূরত্বটা তেমন বড় নয়। আমার ভাষা লিখিত সাহিত্যের উত্তরাধিকারিদের মতো 'চর্চিত' নয়। আমার চিহ্নগুলি সরল, আমার গল্পের বোধগুলি ভাষার সক্রিয়তায় যতটা না তৈরি হয়, পাঠকের অংশগ্রহণ, সম্মতি, স্মৃতি এবং চরিত্রদের সঙ্গে কথপোকথনে তার থেকে বেশি। কোলকাতার ভাষা আমার নয়। সেই ভাষা অনুকরণ করা তার সঙ্গে দূরত্ব রচনা করার প্রশ্নটা অবান্তর। আমি আমার দেশের কথাগুলো ব্যবহার করছি। আমার গল্পগুলোর পুরোটা জুড়েই বাংলাদেশ, যদিও কোলকাতাতেও আমার দু-একটি গল্প স্থাপন করেছি। আমার গল্পে আঞ্চলিক যে ভাষা মাঝে মধ্যে আসে সেটি আসে কথোপকথনে। কথোপকথনে আঞ্চলিক ভাষা আসতেই পারে। কিন্তু আমার মূল বর্ণনার ভাষা আঞ্চলিক নয় -- আঞ্চলিক কোনোদিনই হবে না। কারণ আমি সিলেটি ছাড়া অন্য কোনো আঞ্চলিক ভাষার চর্চাকারি নই।

তাছাড়া আমার তো ওই ঘোষণা দেয়ার দরকারও নেই যে, পশ্চিমবঙ্গের থেকে আমি আলাদা। আমি তো ঘোষণা দেয়ার আগে থেকেই আলাদা। আমি যখন কোলকাতায় যাই আমাকে কেউ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বলে ভ্রম করার কারণ তো দেখি না।

কোলকাতার বিদগ্ধজনদের সঙ্গে আমি যখন গল্প করি তখন আমি আমার ভাষাতেই করি। তারা তো সবই বোঝেন, তাহলে?

ভাষা আলাদা করার কথা ১৯৪৭ সালে বললে তার একটা অর্থ হতো। এখন কেন? ভাষাতো বিবর্তনের বিষয়, সময়ে পাল্টায়। এখন আমাদের ভাষাতো শক্তিশালী। এখন এই দূরত্ব-টুরত্ব বলাটা নিজেকে ঊণ প্রমাণ করার সামিল। আমি বরং আমার ভাষা উদযাপন করি, এই ভাষায় সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই, যেমন আমন্ত্রিত হয়ে কোলকাতার বই পড়ি।

কুলদা রায় :

শুধু ভাষা কেনো, আখ্যান তো বাংলাদেশের...

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

অবশ্য্ই। হুমায়ূন আহমেদও ছোট ছোট আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। তিনি তা করেছেন তাঁর চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করার জন্য। আর তথাকথিত প্রমিত ভাষার চর্চাকারী শক্তিশালী গল্পলেখক সৈয়দ শামসুল হক যে অসাধারণ শক্তিতে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা নিশ্চয় ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

কুলদা রায় :

এভাবে একটা দেয়াল তৈরি করে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে একটা সাহিত্য করার চেষ্টা চলছে বাংলাদেশে। যদিও আমরা জানি এভাবে কোনো উদ্দেশ্যপূর্ণ চেষ্টাই কখনো টেকে না।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

না। তা হওয়া উচিতও নয়। কারণ বাংলাদেশ একটা স্বাধীন দেশ। তার রয়েছে বিশাল এক তরুণ গোষ্ঠী। তাদের কল্পনায়, মননে, মেধায় তারা নিখাদ বাংলাদেশী। এদের ভেতর তো প্রচুর প্রতিভা আছে, থাকবে, সেগুলোর উন্মেষ হবে, বিকাশ হবে। এবং তারা নিজেদের ভাষা খুঁজে নেবে, নিজেদের কল্পনার ভাষা, সৃষ্টির ভাষা -- সব তারা খুঁজে নেবে। নিচ্ছেও। আমাকে সেটা ঘোষণা দিয়ে তৈরি করতে হবে না। এটা সংস্কৃতির, ইতিহাসের একটা চলমান প্রক্রিয়া। এ-কাজটি পশ্চিমবঙ্গেও হচ্ছে। দু'টো সাহিত্য তাদের ভেতর কথাবার্তা চালায় বোঝাবুঝির ভিত্তিতে, দূরত্বের ভিত্তিতে নয়। তাছাড়া একটি জাতিগোষ্ঠীর ভাষার তার প্রতিদিনের জীবনযাপনের ছবি যেমন প্রতিফলিত হয়, তার ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা, তার পরম্পরার ছবিটাও তেমনি ধরা পড়ে। বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা পশ্চিমবঙ্গের থেকে ভিন্ন। আমাদের ভাষায় আমাদের বাস্তবতাই ধরা পড়বে। পশ্চিমবঙ্গের কেউ পড়লেই বুঝবেন যে এটি বাংলাদেশের ভাষা। সেখানে দেয়াল তোলার প্রশ্ন কেন? আমি বরং বিশ্বের সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সাহিত্যের তুলনা করব। লাভটা বাংলা ভাষারই হবে। কথোপকথন উভয় পক্ষের জন্য উপকারী হবে। আমি তো চাই পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য এগোক, বাংলাদেশের সাহিত্য এগোক, যাতে বাংলা ভাষার সাহিত্য পুষ্ট হয়। বাংলাদেশে যারা লিখছেন, বিশেষ করে যারা তরুণ, তারা এগোনোর পথে হাঁটছেন -- না , হাঁটছেন না, বলা যায় দৌড়াচ্ছেন। তারা চান, পশ্চিমবঙ্গের পাঠকও তাদের পড়ুক। আমি নিশ্চিত, জানাশোনাটা থাকলে তারা তা করবে, এবং আনন্দের সঙ্গেই করবে। যারা ভাবেন যে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আমাদের তর্ক থাকতেই হবে, তারা নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ করে ফেলছেন। এর প্রয়োজন নেই। আমরা আমাদের মতোই লিখি। হুমায়ূন তো কখনো ভাবেননি যে পশ্চিমবঙ্গে মতো লিখছেন, শহীদুল জহিরও না, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসও তার মতো করেই লিখেছেন।

ইলিয়াসের একজন বড় পাঠক হিলেন মহাশ্বেতা দেবী। তিনি তো সব সময়ই একথা বলে গেছেন যে, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের জন্য বাংলা ভাষাটা একটা শক্তির অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীও তার মতো লিখেছেন। আবদুল মান্নান সৈয়দ অথবা হাসান আজিজুল হক অথবা সৈয়দ শামসুল হকও ভাবেননি। এরা নির্ভাবনায় নিজের মতো করে লিখে গেছেন এবং বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন।

আমি উদার দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ। আমি মিলনে, পারস্পরিক সম্মানবোধ এবং আন্তরিকতা নিয়ে আলোচনায় বিশ্বাসী। আমি দেয়ালে বিশ্বাস করি না।

কুলদা রায় :

হ্যাঁ, পাশাপাশি ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা পৃথিবীই তো এখন জ্ঞানের ক্ষেত্রে দেয়ালমুক্ত বলা যায়।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

অবশ্যই। জ্ঞান হচ্ছে আদান প্রদানের বিষয়, সাহিত্যও । একে অপরের জ্ঞানে ভাগ বসাবো, সাহিত্যের পাঠক হবো। পশ্চিমবঙ্গের অনেক অভিজ্ঞতাই আমাদের হয় না, যেমন দুর্গাপূজা উদযাপনের। আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি বা নববর্ষের বা ঈদ উদযাপনের অভিজ্ঞতা যেমন নেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষের। আমরা যদি পরস্পরের এই অভিজ্ঞতার বিষয়গুলি জানতে পারি তাহলে তো আমাদের অভিজ্ঞতার থলিটাই সমৃদ্ধ হবে। এটি তো পারস্পরিক। আমি মনে করি, আমাদের ভাষা এমন একটা অবস্থানে চলে এসেছে যে এ নিয়ে আর শঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। প্রমিত, আঞ্চলিক-এসব বিভাজনকে আমি গুরুত্বের সঙ্গে নিই না। আমি তো 'কথ্য প্রমিতের' অনুরাগী। তাছাড়া আঞ্চলিক ভাষার আমি সমর্থক। কেউ যদি আঞ্চলিক ভাষায় একটা উপন্যাস লেখেন, আমি খুশি হই।

কুলদা রায় :

হাসান আজিজুল হক 'আগুনপাখি' লিখেছেন রাঢ় বঙ্গের ভাষায়।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

আগুনপাখির মতো আরেকটি উপনাস যদি কেউ লেখেন কোনো আঞ্চলিক ভাষায়, আমি তাকে টুপি খুলে অভিবাদন জানাবো। কিন্তু সে উপন্যাসকে আগুনপাখি-র মতো একটা শিল্প হতে হবে। শিল্পের স্পর্শ যদি থাকে তাতে যে-ভাষায়ই আপনি লিখুন আপনার লেখা মানুষ পড়বে। কোনো সমস্যা দেখি না। আমি অতো ছুৎমার্গীয় নই যে, ভাষায় আঞ্চলিকতা চলে এলে তাতে দুর্বলতা দেখব ।

কুলদা রায় :

ইদানিং ডকু ফিকশন নামে কিছু লেখা হচ্ছে। আনিসুল হক 'মা' নামে একটি ডকু ফিকশন লিখছেন বলে দাবী করছেন। অনেক তরুণদের মধ্যেও। অনেকে লেখালেখির মধ্যে ডকুমেন্টেশন ব্যবহার করছেন। আমি নিজেও করি।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

আমিও করি। যেমন কিছু আগে আমার একটা গল্প লিখেছি যাতে কুষ্টিয়াতে ছাগলের কথা আছে। এ জন্য বেঙ্গল গোটস নিয়ে গবেষণা করেছি। আমার বিবেচনায় যারা এ ধরনের কাজ করছেন -- তারা অনেকেই ভালো কাজ করছেন। শাহদুজ্জামানের ক্রাচের কর্নেল অসাধারণ একটি লেখা। আনিসুল হকে 'মা'ও খুব ভালো লেখা। ডকু ফিকশন যখন শিল্পের মর্যাদায় আসীন হয়, একটা চমৎকার ফিকশন হয়ে যায়। তখন ডকু কথাটা ঝরে পড়ে। কিন্তু আপনি যদি শুধু ডকুমেন্টারির মেজাজটা বজায় রাখেন তখন ফিকশনটা গৌণ এবং ফিকে হয়ে যায়।

ভালো ডকুমেন্টারি মনোগ্রাহী হয় তাতে গল্পের মেজাজটা যদি আনা যায়, যেমন আল গোরের 'দি ইনকনভিনিয়েন্ট ট্রুথ', বৈশ্বিক উষ্ণতার বিষয় নিয়ে -- সেটি নিখাদ ডকুমেন্টারি। কিন্তু আপনার মনে হবে আপনি মজার একটা ছবি দেখছেন যা আগে দেখেননি। এর বর্ণনাটা গল্প বলার মেজাজ ধরে রাখে। দর্শককে ভেতরে টেনে নিয়ে যায়।

কুলদা রায় :

যেমন- শ্যামল গঙ্গোধ্যায়ের 'শাহজাদা দারাশুকো'তে প্রচুর ডকুমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু পড়ার সময়ে কখনোই মনে হয় না যে আমরা ডকুমেন্ট পড়ছি। সেই ডকুমেন্টগুলো হয়ে উঠেছে উপন্যাসের আখ্যানেরই অপরিহার্য অংশ।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

হুমায়ূন আহমেদ যখন ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস 'বাদশাহ নামদার' লিখলেন, প্রচুর ফিকশনও তিনি সৃষ্টি করলেন। উপন্যাসে ইতিহাস ১০০ ভাগ থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। ইতিহাস ৫০ ভাগ থাকলেও চলে। কীভাবে ইতিহাসের সত্যকে ছাপিয়ে ইতিহাসের কল্পনা বড় হয়ে যায়, এবং পাঠককে ধরে রাখে, তাই হয়ে দাঁড়ায় গুরুত্বপূর্ণ। আমি মনে করি বাদশা নামদার হুমায়ূন আহমেদের শেষের দিকের ভালো কাজগুলির একটি। সত্যিকার অর্থে কে কতটা নিজের স্বাক্ষরযুক্ত সাহিত্য সৃষ্টি করছেন সেটাই আসল।

মুক্তিযুদ্ধের ওপর আমি বেশ কিছু গল্প লিখছি। কিন্তু বহুদিন থেকে দেখলাম যে মুক্তিযুদ্ধের গল্প মানেই হলো বন্দুক, বোমা, সেক্টরের যুদ্ধেও, মুক্তিযোদ্ধা বনাম শত্রুদের গল্প। কিন্তু আমার নতুন গল্পগুলি একেবারে তৃণমূলের।

পাত্রপাত্রীরা যাকে বলে সাধারণ মানুষ। আমার অনেক গল্পের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ কথাটাই আসেনি। কিন্তু তা মুক্তিযুদ্ধের গল্পই। অর্থাৎ গ্রামের সাধারণ মানুষ যারা, যাদেরকে আমি মনে করি প্রকৃত অর্থে অসাধারণ, যারা আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, একাত্তর সালে যদি ঘুরে না দাঁড়াতেন, তাহলে স্বাধীনতাটা আমাদের হতো না। তাদের জীবনের অভিজ্ঞতায়, তাদের বলা কথায় মুক্তিযুদ্ধ একেবারে ভিন্ন একটি মাত্রা পায়। এই মানুষগুলোকে নিয়ে আরো কিছু গল্প লিখবো। তাদের বর্ণনায় মুক্তিযুদ্ধের কথাটা একবারও হয়তো শুনবেন না। একাত্তর কথাটাই হয়তো উল্লেখ থাকবে না। কোনো সেক্টরের নাম থাকবে না। বন্দুক-বোমাও না থাকতে পারে। কিন্তু এগুলো হবে নিখাদ মুক্তিযুদ্ধের গল্প। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এখনও অনেক লেখার আছে। আমার মতো যারা নানা কারণে যুদ্ধে যেতে পারেনি তাদের চোখে যুদ্ধটা কীভাবে ধরা পড়েছিল, দেশের ভেতরে তারা কোথায় ছিল, কী করছিল, সেসব নিয়ে লিখব। তারা পালিয়ে যেতে পারেনি। পুরো নয় মাস অবরুদ্ধ একটা সেনা ক্যাম্পের মধ্যেই তাদের থাকতে হয়েছে।

কুলদা রায় :

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস একটি প্রশ্ন করেছিলেন -- ছোট গল্প কি মরে যাচ্ছে? আপনি বিশ্বসাহিত্যের একজন মগ্ন পাঠক। শিক্ষক। এবং বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান লেখক -- কথাসাহিত্যিক। আপনার কী উত্তর হবে 'গল্পের এই মরে যাওয়া'র প্রশ্নটির?

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

ছোটগল্প মোটেও মারা যাচ্ছে না -- নিত্যনতুন রূপ নিয়ে বিকশিত হচ্ছে বরং। অনেকে ভাবেন, মানুষ এখন দেখছে বেশি, পড়ছে কম, অথবা পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। কথাটা আংশিক সত্য -- দেখছে বেশি, পড়ছেও। বিদেশে ছোটগল্পের পাঠক কমেনি, বাংলাদেশেও নয়। এখন Flash Fiction নামে হাজার শব্দের মধ্যে ছোটগল্পও লেখা হচ্ছে, মানুষ ছোটগল্প শুনছে। গাড়ি চালাতে চালাতে নিউ ইয়র্কের এক অধ্যাপক আমাকে শোনালেন এক ছোটগল্প, এক বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয় 'আজকের গল্প' নামে।

যা ঘটেছে, তা হচ্ছে ছোটগল্পের লিখিত ধারার ঐতিহ্যে কিছু পরিবর্তন। এখন নিউ ইয়র্কার সাময়িকীতেও ছোটগল্পের ভাষাকে দেখি অনেক বদলে যেতে। জয়েসের ভাষায় গল্প খুব কম লেখকই লিখছেন, লিখছেন বরং ও'হেনরির অথবা মোপাসাঁর অথবা গার্সিয়া মার্কেজের ভাষায়। এখন বহু-সংস্কৃতির, পণ্যযুগের, চমকের, দৃশ্যের সময়। এসবকে মনে রেখে, এদের দাবীগুলি মেনে যারা লিখছেন, তারা জনপ্রিয় হচ্ছেন।

হাসান আজিজুল হকের একটা গল্প বেরুলে তো তা একদিনেই কয়েকশ পাঠক পড়ে ফেলেন। কথাটাতো স্বপ্নময় চক্রবর্তীর বেলাতেও খাটে। তার মানে ছোটগল্প বেঁচেবর্তেই আছে।

কুলদা রায় :

বিশ্বসাহিত্যে কথাসাহিত্যের বর্তমান কোন ধারায় এগোচ্ছে?

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

উত্তরটা ওপরের আলোচনায় কিছুটা আছে। বিশ্বসাহিত্য বিশাল ব্যাপার। আমার পড়াশোনা সীমিত। ইংরেজি, বাংলা -- কিছু স্প্যানিশ, তাও কষ্টে সৃষ্টে। আমার মনে হয়েছে এখন অনেকে লিখছেন উত্তরাধুনিক ধারায়, অনেকে আবার বিশ শতকী আধুনিকতার মডেল ধরে রেখেছেন। ইউরোপের উত্তরাধুনিকতার একটা দার্শনিক ভিত্তি গড়ে উঠেছে, যাতে নিৎশে থেকে নিয়ে দেরিদা-ফুকো ছায়া ফেলেন; দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ এশিয়ার উত্তরাধুনিকতার পথটি সমান্তরাল হয়েছে -- যদিও মিলে যায়নি -- উত্তর-উপনিবেশী চিন্তার সঙ্গে। দৃশ্য মাধ্যম, ইন্টারনেট, রাজনীতি এবং অর্থনীতি প্রবল উপস্থিতি সাহিত্যসৃষ্টির পেচনে, সামনে। ভাষা ক্রমাগত চলে এসেছে প্রাত্যহিকতা, প্রযুক্তি এবং স্থানীয় সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে। যাকে মেটাফিকশন বলে, যা গল্পের হয়ে ওঠার ওপর জোরে দেয়, এর সর্বভৌমত্বকে প্রশ্ন করে, তারও চর্চা হচ্ছে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক রাজনীতি, বাস্তবতা ইত্যাদি এখন সাহিত্যের ভূমি রচনা করছে। লেখকরা এখন লেখার ভাষার প্রচলিত কর্তৃত্বকে অস্বীকার করছেন। লোকপ্রজ্ঞা, মিথ এবং কাঠামো-চিন্তার পূণর্মূল্যায়ন, পুননির্মাণ হচ্ছে। সব মিলিয়ে একটা উত্তেজনাকর সাহিত্য-সময়ে আমরা বাস করছি।

কুলদা রায় :

বাংলাদেশের কথাসাহিত্য কি তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে?

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

অবশ্যই। আমার যা ভাল লাগছে, এখন আর পশ্চিমের মডেলগুলি প্রশ্নহীনভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে না। আমাদের সংষ্কৃতি, ইতিহাস ও রাজনীতির সঙ্গে মিলিয়ে এসবের গ্রহণ, পুনর্নির্মাণ অথবা প্রত্যাখ্যান চলছে। আমার আরো যা ভালো লাগে, তরুণরা এখন অনেক প্রস্তুতি নিয়ে লিখছেন। বাজারের দিকে তাদের চোখ নেই, আছে নিজেদের শক্তিকেন্দ্রের দিকে। পাশাপাশি ধরাবাধা লেখাও চলছে, যাতে বুদ্ধির খেলার চাইতে পুরনো প্রচলকে গ্রহণটাই বড়। তবে তা কোনো সমস্যা নয়। একটা সাহিত্যের সমুন্নতির জন্য ক্ষুদ্র, সংখ্যালঘু কিন্তু মেধাবী এবং সক্রিয় লেখককূলই যথেষ্ট।

কুলদা রায় :

আপনাকে ধন্যবাদ।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম :

আপনাকেও ধন্যবাদ।

0 Comments